【大纪元2022年08月03日讯】(英文大纪元记者Michael Wing报导/曲志卓编译)当年她只有16岁,怀孕了,很害怕。

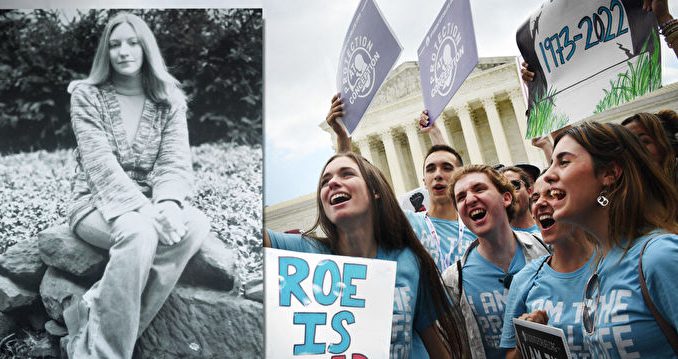

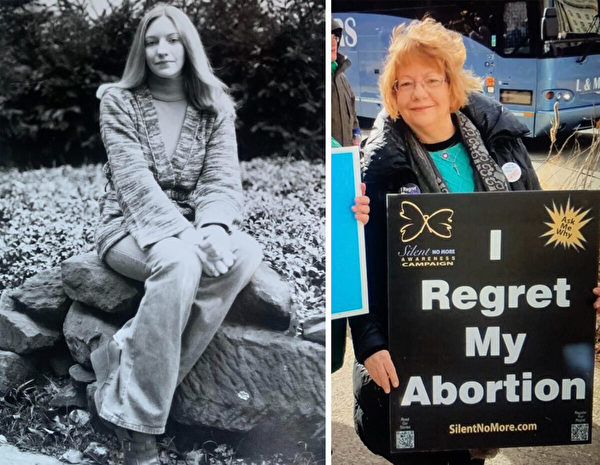

那是1972年。少女名叫克里斯蒂‧巴洛尔(Christine Ballor)。

现年67岁的巴洛尔仍然住在她的出生地,俄亥俄州的阿利安斯(Alliance)。她对记者回忆起自己年轻时堕胎后的康复之路,并讲述了目睹罗诉韦德案在整整50年后的历史性颠覆的感受。

她的父母并不了解情况。由于缺乏指导,巴洛尔与当时的男友非婚怀孕,在恐惧的驱使下,她参观了坎顿计划生育协会(Canton Planned Parenthood),在那里,她被告知她未出生的孩子只是一个“细胞块”,就像一个“肿瘤”。

她现在为自己的愚蠢而后悔。

“回头看,我想,我怎么能相信这样的说法?”她对记者说,“人们不是一次两次这样说,而是一遍又一遍地重复。现在他们不再公开说那么多,因为有太多的科学证据反对这个说法,但是,私下里,他们还在重复。”

抱着“没有人会知道”的想法,她(像其他怀有恐惧的年轻女性一样)计划了一次逃跑。

16岁时越过州界在多布斯渡轮计划生育协会堕胎

巴洛尔把这个想法告诉了她的男朋友。他说这完全是她的选择。她觉得他不愿承担做父亲的责任,但他支付了她的航班费用。她飞到纽约,在多布斯渡轮计划生育协会(Dobbs Ferry Planned Parenthood)做了堕胎手术。当时,堕胎在俄亥俄州并不违法,但缺乏设施。

回想起来,青少年为堕胎而跨越州界的想法听起来很疯狂,甚至可能是犯罪。但计划生育协会并不在乎。

“他们不在乎有年纪的人带我跨州去堕胎”,她回忆道,“我当时16岁。我是未成年人。但他们不在乎。”

她上了飞机。在诊所旅行车到达机场接巴洛尔时,她松了一口气,因为车上还有其他5或10名出于同样原因旅行的女性。她想像着她的男朋友在身后跟着她,恳求她不要这样做。但当他们离开机场时,已经没有回头路可走了。

“我突然觉得自己和其他沉默、悲伤和绝望的女性一起沿着传送带移动”,她告诉“生活行动”(Live Action),“从那时起,我只是像机器人一样在这个过程中移动,压抑着任何想法和感受。回想起来,我真的不需要他们给我的镇静剂。我的心已经充满了绝望。”

她描述说,多布斯诊所是一个“巨大的机构”,“就像一个堕胎医院”。她和其他人都没有手术前应有的咨询帮助。

“有人问,‘你有什么问题吗?’。但是,谁会问问题?”她说,“谁会说,‘我不确定我是否想这样做?’我这不是刚从俄亥俄州飞到这里来吗?”

巴洛尔试图忘记那个冰冷无菌的房间里的声音和气味。医生告诉她,“放松一下,这不会花很长时间。”但事实并非如此。手术之后,她听到候诊室里其他女人的哭声。她自己的眼泪开始顺着她的脸颊滚落。

“我一生中从未感到如此空虚和绝望”,她说,“我被欺骗了,我以为我的孩子只是一团肉。但我立刻擦了擦眼睛,咬紧牙关,告诉自己不要哭,因为这是我的选择。没有什么能把我的孩子带回来。我发誓要假装这从未发生过。所以,我走出了那个死亡和绝望的地方,就像我走进去一样,就像一个机器人在运动。我长期生活在否认中。”

用她自己的话说,巴洛尔杀死了她的孩子。她马上就意识到了。“我也从其他女性那里听说过这一点”,她说,“在你刚刚切除肿瘤后,你不会感到空虚。”她在情感上自闭了几十年,并花了几十年的时间来否认、压制引诱她堕胎的恶魔。

陷入绝望之后找到信仰并治愈 成为反堕胎者

她说,在大学和她作为小学教师的职业生涯中,她寻求非婚恋关系,因为性滥交被社会接受,是“正常的事情”。“今天,更难考虑其后果。我们的身体是珍贵的,不能仅仅因为有人说他爱你,就毁弃它。”

在潜意识里,她寻找冷酷无情和有虐待倾向的伴侣,以至于她的前未婚夫闯入她的公寓,用枪指着她,并强奸了她。出于内疚,她觉得自己“一文不值”,就好像她应该得到这种可怕的待遇。

“这就是我所走的道路,我滥用酒精和毒品”,她说道,“我仍然保持(表面上的)向外,我能够开始教书……但没有什么令人满意的。我戴上了假面具,我是个好演员:‘一切都很好。’”

她陷入了无边的绝望。一手拿着一瓶龙舌兰酒,一手拿着西科纳尔酒,她祈祷道:“上帝,如果你存在,如果你认为我的生命还有价值,请帮帮我!”

接下来发生的是一个奇迹。

“上帝的答案不是用言语刺穿了我的灵魂,而是以一种瞬间知道我被一种难以形容的、深不可测的爱的形式,这种爱似乎几乎是不可能的。”她告诉Live Action,“我感到被包裹在一种我无法形容的温暖与和平中。是的,上帝爱我,我的生命有意义。我的父母没有提供宗教教养,所以我花了三十年的时间去寻找这位告诉我他爱我的上帝。”

对于巴洛尔来说,这是一个转折点。她描述了神圣的力量如何引导她走向反堕胎行动主义。首先在华盛顿特区(没有人认识她),在那里她参加了一场即兴抗议,携带了一个标语牌,上面写着“我后悔我的堕胎”。

巴洛尔皈依了天主教,加入了堕胎疗愈计划,并成为反堕胎的“生命捍卫者”,这些都是她在随后几年中在疗愈道路上铺下的砖块。

一个活动家的角色形成了:作为教育者,她向女性传授她十几岁时所需要的真理。她在“生命行军”(the March for Life)中担任步行者,并作为“不再沉默,觉醒”(Silent No More Awareness)运动的发言人,在最高法院的台阶上作证。

然后,在2022年6月24日,又出现了另一个奇迹。

酝酿了50年的判决开启了反堕胎的新篇章

最高法院驳回了罗诉韦德案——巴洛尔堕胎整整50年后。她“兴高采烈”。

“那天我在计划生育协会之外祈祷,我只是碰巧在那里,那是我经常去计划生育协会祈祷的日子。”她说,“我和我的祷告伙伴一起祈祷,然后我们的手机响了,我只是跪倒在地。”

“我哭了,我跪倒在地,开始祷告,为此感谢上帝。”

她承认,这一具有里程碑意义的决定只是一个开始。“但这是一份礼物。”

罗诉韦德案的终结推翻了在联邦层面对堕胎的保护。合法性问题现在落入各个州和人民的手中。

现在,“斗争将在各州进行”,她说,现在的任务是改变人们的想法,同时抵御联邦支持堕胎的挑战。

与像《简的复仇》(Jane’s Revenge)这样的堕胎倡导者发起的破坏和令人不安的示威活动相反,巴洛尔的活动涉及教育,讲述她的故事,并揭示堕胎的真正真相。

巴洛尔说,现在需要扩大用反堕胎健康中心取代堕胎设施的基础工作。她把这归功于谁?

“我们的怀孕中心数量超过了所有计划生育协会和堕胎设施”,她补充说,“我真的相信上帝赋予反堕胎运动大好时机,特别是赋予怀孕健康中心一个真正建立起来的机会……这些中心会在堕胎成为非法后照顾这些人。”

责任编辑:韩玉