古汉语的文化特色,显得非常精炼玄妙,有时短短几个词句,就能丰富地表现出非常广泛的内涵。其中,“互文”作为古汉语常用的修辞格,是一种富有弹性变化的语意结构,能够创造出多维度的语境效果。

互文,又称互言、互辞、互文见义。一般情况下,在两个或者两个以上结构相同或者相似的短语或者句子中,前一个短语或者句子里隐含着后一个短语或者句子中出现的词意或者语意,后一个短语或者句子里隐含着前面一个短语或者句子中出现的词意或者语意,故而,在形式上出现一种前文与后文的交错成文、相互渗透,意义上前后相互叠加、彼此补充,由此构成了一种修辞格,就称之“互文”。(参考《汉语修辞格大辞典》)

据一些古汉语学者研究认为,互文作为修辞格的源起,是汉代经学家注释儒家经典时发现的。汉代经学家郑玄在注释《诗经》《周礼》《周易》时,就称之为“互言”或者“互辞”。所以,互文首先是作为训诂语义的规律被发现到的。

据笔者所查,发现先秦的古籍早已广泛使用“互文”的修辞格,可以说是俯拾皆是,并非只有儒家经典才有。像《道德经》第七章说:“天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。”通过上下文连贯地理解,发现“天长地久”一词,实质的意思是:天地长且久。所以,在“天长地久”这个短词之中,“天”与“地”之间形成“互文”,“长”与“久”之间形成“互文”。只不过,“天”与“地”之间的词意,形成一种并列式的结构,互相之间不能替代,而是叠加在一起的语意。“长”与“久”之间则是近义式的结构,互相之间能够替代,是一种重复性的语意。

再如唐代孔颖达注疏本的《周易正义‧系辞》有一句:“方以类聚,物以群分,吉凶生矣。”其注解说:“方有类,物有群,则有同有异,有聚有分也。顺其所同,则吉;乖其所趣,则凶,故吉凶生矣。”我们如果透过这个注解,自行做整合性的语意理解的话,表达起来就非常繁复:

首先,“方”与“物”有“类”也有“群”,所以他们都一样有同也有异,有聚也有分。所以“方”与“物”形成并列互补的“互文”结构,形成叠加的语意;“类”与“群”形成近义的“互文”结构,语意接近重复;“聚”与“分”形成反义的“互文”结构,形成互补的语意。也就是说,这里包含了三种不同的“互文”语意结构。

其次,“吉凶生矣”这一句分别对映于“方以类聚”与“物以群分”而言的。但是,具体的语意是指“方以类聚”有“吉”和(或者)“凶”,还是指“物以群分”有“吉”和(或者)“凶”,并没有明确指出来。那么,我们就要这样去分析:之所以生出“吉”或者“凶”,要看“方”在“类聚”或者“群分”的现象上再做判断,也要看“物”在“类聚”或者“群分”的现象上再做判断。这时候,我们就发现,“吉”和“凶”又再次与前面的“方以类聚,物以群分”里面的互文结构的内涵,再次叠加自成一个层面的“共用”,由此“方以类聚,物以群分”句形成更加多层次的“互文”修辞语意内涵。

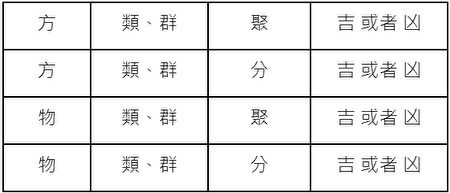

“方以类聚,物以群分”句在“吉凶生矣”句的“共用”后形成“互文”结构模式,参考下面的表格:

以此为例,足以证明,古汉语有着非常丰富的语言能力,以短短几个词句,整合出极为繁复的思维模式,并且不妨碍人们对事物现象的各种思考角度来做具体性和现实性的分析。

有一个很有意思的争议案例,是唐代诗人白居易的著名诗篇《琵琶行》有一句:“主人下马客在船”。对于此句,主要有两种不同理解而形成的不同的解读说法。

第一种说法:该句是“客观描述”,按照原文结构,意思就是主人单独骑马来了,到了渡船头,然后下马上船送客人;而客人一直就在船里等着道别送行,准备坐船离开。故而第一种说法认为,该句没有“互文”的修辞内涵。

第二种说法:该句存在互文结构。因为主人和客人都骑马去渡船口岸,然后两人都下马了,主人和客人道别送行的时候,都一起上到船舱里,准备吃喝互诉来饯行。当然,出发后,主人要下到岸边归来,而客人要继续坐船出发。那么如此对诗境描述成立的话,该句就是“互文”的修辞结构,句意的理解应该是:主人和客人一起骑马下马,然后主人和客人一起来到船舱里。关键就看读者是如何理解该句“在”字在具体环境中的意思了。

番外一提:第二种说法之中,如果是主人和客人都骑马,也可能是骑一匹马,也可能是骑两匹马。如果是有两匹马骑来的话,主人归来时,也可以带回客人骑的马回归;也可能让客人的马上到船,这马一起和客人离开。

查阅《琵琶行》原文和诗序,都是写到“送客湓浦口”和“浔阳江头夜送客”。既没有说明主人是否单独骑马到渡船去送行,也没有说明客人是否单独先在船舱里等待主人到来后才道别送行。所以,这两种不同的理解角度,都是行得通的,因为诗歌创作包含的主要是诗意的蕴涵,并非完全的事实写实。

《木兰诗》的互文修辞案例

为了更好地了解到古汉语“互文”修辞的特色,笔者特别采用一首著名的乐府诗《木兰诗》(收录于北宋郭茂倩编著的《乐府诗集》)为例,再做说明。

一、《木兰诗》原句:“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。”

这一句也是同前面所举的有争议的互文案例基本类似,也有两种不同的说法。

第一种说法,该句解读为:木兰分别去东、西、南、北四个不同地方的“市”(“市”古代意思就是买卖场所),分别买了四种东西:骏马、鞍鞯、辔头、长鞭。也就是说,在“东市”买到的是“骏马”,在“西市”买到的是“鞍鞯”,在“南市”买到的是“辔头”,在“北市”买到的是“长鞭”。按照如此语意规则来理解的话,说明该句没有“互文”的修辞表达。

第二种说法,该句解读为:木兰分别去了东、西、南、北四个“市”,但是这四个“市”都有“骏马、鞍鞯、辔头、长鞭”四种东西,或者每个“市”都至少有其中的两样东西。只不过,木兰反复来回去这四个“市”做反复的挑选,最终搭配买齐了这四样东西。例如,木兰可能是在这个“市”挑选“骏马”,也可能在那个“市”才选定买到“骏马”,等等。至于是否是具体的“东市”或者“西市”或者“南市”或者“北市”,买到的是什么,也没有具体实际对映。

按照第二种方式理解文本之意的说,则说明该句有“互文”的修辞模式,表现的意思是:木兰跑遍东、西、南、北四个“市”,至于说每个“市”买到的东西则是不确定的,只不过,最终木兰把所有的东西买齐,搭配齐全。“东、西、南、北”四个“市”,“骏马、鞍鞯、辔头、长鞭”四种东西成为互文结构。诗歌创作者为了强调木兰跑遍很多的“市”而后买很多东西,才如此做文学性的虚构性表达。

类似这样的有歧义争议的互文案例,还可以再举一个——乐府诗《江南》,也可以构成两种不同的说法:

江南可采莲,莲叶何田田。

鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

第一种说法,“鱼戏莲叶”的方位,是分别按照“间、东、西、南、北”的固定不变的“正当顺序”依次铺排的。按此解读,则此句没有“互文”的修辞表达。

第二种说法,就是对于“鱼戏莲叶”的方位,只是诗歌创作者的语言表达方式表现出的一种语言顺序,并不是实际情况的描述,至于鱼游动的方位也不是非常确定的按照“间、东、西、南、北”的固定方位顺序来游动的。只是鱼儿到处穿梭,一会儿东西,一会儿南北,一会儿不知所踪。按照如此解读,则其中“间、东、西、南、北”五个方位词构成互文结构。

透过这种歧义解读产生的语境分析,我们可以看到古汉语内涵的丰富性和多元性,也是一种文化享受,尤其在诗歌文学创作中,会产生一种变幻莫测的诗意风格。

二、《木兰诗》原句:“朔气传金柝,寒光照铁衣。”

笔者认为,这句是个有“互文”修辞格的句子。一个关键在于理解好“柝”字的意思。《康熙字典》解说为:“(柝),判也。夜行所击者。”也就是说“柝”是古代打更用的器具。“朔气”,北方吹来的冷空气。“寒光”,一般解读为月光,正好是夜晚之景;也可以解读为由月光映照出的雪光;反正就是寒冷天气的夜光。

“传金柝”,因为“金属质的柝”,肯定能够传出声音。正好,“铁衣”能否“传出声音”呢?这是当然肯定的。天冷之时,军士日夜站岗放哨,不得不依旧穿“铁衣铠甲”。天气太冷了,士兵在走动时就会发出铁衣的声音,或者就会抖动身子暖和一下,那么,“铁衣铠甲”也会“传出声音”。月光或者雪光(寒光)也会照到“金柝”与“铁衣”上面。整体看,这诗句是写寒冷的军营夜景。

所以,该句的“朔气”与“寒光”构成并列式语意的“互文”,“传金柝”与“照铁衣”构成互补式语意的“互文”。整句意思就是:在寒冷的北风空气里,传来打更的声音,也传来士兵铁衣铠甲的声音;寒冷的月光(夜光或者雪光)照到了打更的金柝和士兵的铁衣铠甲。

三、《木兰诗》原句:“将军百战死,壮士十年归。”

这句也是个有争议的互文修辞案例,也有两种不同的说法。

第一种说法:将军历经百次战役,最终战死;壮士历经十年守边卫国(当然其中历经也包括作战),最终回归故乡。按此说法,该句不存在“互文”的修辞表达。

第二种说法:将军和壮士们,历经百战,出生入死;将军和壮士们,历经十年,终于得到归家。按照此种说法,该句存在“互文”的修辞模式。其中,“将军”与“壮士”之间形成语意互相包涵关系的并列式“互文”结构;“百战死”与“十年归”之间形成语意互相补充的并列式“互文”结构。

笔者都同意这两种说法的合理性。不过要强调的是,第二种说法有一定的道理,在古汉语语言规则有学理依据。关键在于如何理解“将军百战死”的“死”字之意。笔者寻得依据,举例如下所示:

譬如三国才俊王弼注解《道德经》第五十章的“出生入死”时,解说为:“出生地,入死地。”按此可知,“出生入死”的“死”用了藏词的修辞方法,相当于“死地”的意思。“藏词”,就是单用一个词汇的某个字或者部分的字词来代替整体整个词汇的意思。像“声东击西”这个成语的“东”和“西”,就是藏词的修辞手法;“东”的意思就是在东边的地区或者东边的什么事物(上发出声音,或者张扬),“西”的意思就是在西边的地区或者西边的什么事物(上去打击)。

如果用“藏词”修辞来解读“将军百战死”,那么这个“死”字可能是“死地”之意,整句意思就是说将军历经百战,出生入死;也可能是描述战场惨烈,死伤甚多;但是,整句不是描述这个将军本人一定会战死。

另一个案例是,汉乐府诗《战城南》(《乐府诗集‧卷十六》)起始句:“战城南,死郭北,野死不葬乌可食。”其中的“战城南,死北郭”句构成“互文”的修辞效果。很明显的是,如果单纯从该句表面意思看,说是:在城南打战,却死在北郭,这个说法不通,意思也不完整。而且该诗句后面还继续说“野死不葬乌可食”,那意思就是:死(尸)在荒野不埋葬,乌鸦都可以来啄食。所以从整体诗句表现的意思看,这场战争,不仅在城南打,也在北郭打,甚至打到的地方就有荒野或者郊野之地。所战之地就有死伤,那么这些城南、北郭、郊野之地,都有死伤。如此则可彰明,该句“战城南,死北郭”也是一种“互文”的修辞表达。其中,“战”与“死”形成互补性语意的互文结构,“城南”与“北郭”形成并列式语意的互文结构。

综合上面两个“死”字案例的介绍,笔者认为,“将军百战死”这句完全可以与“壮士十年归”形成互文的修辞效果。其中,“将军”与“壮士”构成包涵性语意的互文结构。因为古代战争多数是冷兵器战争,往往前线的将军都是勇猛的“壮士”。如同宋朝的杨延昭与岳飞一样,如果他们做指挥,则可以运筹帷幄;如果他们上到前线,则是奋勇当先的冲锋“壮士”。“百战”与“十年”形成互补性语意的互文结构,意思就是历经多次战役,坚守战地多年。“死”与“归”形成并列式语意的互文结构,相当于“死地”与“归家”形成并列式对偶的语意结构。

四、《木兰诗》原句:“开我东阁门,坐我西阁床。”

该句也是有争议的互文修辞案例,有两种说法。

第一种说法:木兰回到家,打开了东阁的门,走到西阁,看到西阁有自己的床,就坐到床上。如此解读的话,说明该句没有“互文”的修辞表达。

第二种说法:木兰回到家,这边的东阁打开门进去看看,那边的西阁也打开门进去看看,这东阁西阁两边的房间如果有床,就都坐上去。如果这样的解读成立,那么该句就有“互文”的修辞模式。也就是说,“开”与“坐”形成互补性的互文结构。“东阁门”与“西阁床”形成并列式的互文结构。

笔者以为两种说法都合理。而且,句子中的“我”的意思,不一定专指“木兰本人”,也可以指“木兰家”或者“我家”的意思。

五、《木兰诗》原句:“当窗理云鬓,对镜帖花黄。”

笔者以为,该句运用了互文修辞。因为古时的女孩的梳妆台与梳妆的房间位置,多数是依靠在窗口的,这样才光线充足,女孩梳妆打扮就看得清楚。古人的房间没有现代的电灯照明设备,一般以采阳光为光线照明为佳,即使女孩看镜子也最好要有阳光照明。

所以说,“当窗”与“对镜”形成互补性语意的互文结构。“理云鬓”与“帖花黄”形成并列式语意的互文结构。整句意思就是:木兰当着窗边对着镜子,梳理了云鬓,然后在脸上贴花黄。

六、《木兰诗》原句:“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离。双兔傍地走,安能辨我是雄雌。”

笔者认为,“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”是经典的互文修辞手法的句子。

因为该句之后“双兔傍地走,安能辨我是雄雌”,是说两只兔子互相傍地不断地跑来跑去,这样怎么能够辨别哪只兔子是雌还是雄的呢?以此对照前文:“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”句就是互文的结构。因为两只兔子在地上跑来跑去,看它们的腿脚和眼睛,看都看不清楚,显得扑朔迷离,怎么还能辨别哪只是雌的,哪只是雄的呢?所以,“雄兔”与“雌兔”形成互补并列式的互文结构;“脚”与“眼”形成并列式的互文结构;“扑朔”与“迷离”形成近义语意的重复性互文结构。

小评:

互文的修辞手法,在古汉语之中是比较常见的。尽管在许多“互文”案例之中,有读者理解文句的差异性,而造成对“互文”修辞理解的差别与误会,但是作为一种修辞格,“互文”现象是客观存在的,并不会因为读者对文本的主观理解而会“被消失”。相信读者从中将体会到“互文”的修辞文化特色给予古代诗文艺术的特殊影响。

“互文”修辞格表现了古代汉语的独特思维模式,具有一种全息画面和同步共振的语境效果。通过这些互文案例的介绍,我们也体会到,中国古汉语的精炼玄妙的语言特色非同寻常,里面蕴藏的中华文化意义同样深邃无比。或许,我们会从中体会到其思维模式给予人们巨大的传统文化意涵,相信会有许多更待发掘的汉语文化现象需要我们去认识、理解与弘扬。

参考资料:

《道德经》,三国王弼注本

《周易正义》,唐代孔颖达注疏本

《全唐诗》,中华书局版

《乐府诗集》,北宋郭茂倩,中华书局,1998年版

《古文阅读精要》,曹海东着,华中师范大学出版社,2001年版

《文言修辞新论》,王廷贤着,甘肃人民出版社,2004年版

《汉语修辞格大辞典》,谭学纯等主编,上海辞书出版社

@*

责任编辑:林芳宇