时间回到二○一四年,在我待在魏塔的第三年,老蒋家来了一个神奇的人。他开着一辆“黑A”的黑色轿车,带着手电筒画笔和一台黄色的小炖锅,从黑龙江一路开了两千多公里,到这里来调养生息。原来他是个热爱艺术的文艺小青年,有点黑,肤色跟我很像,有点倔,对画画的事总是很有精神。他有一双小鹿一样的眼睛,友好地观察着这个世界。

清晨,从第一缕魏塔的阳光里,他开始加入我和老蒋的画画集训营,陪我们一起画牛画驴。过了没多久,这个来自学院体制的大男孩,对我粗野的画法渐渐按捺不住了。有天晚上,他突然用手机传来简讯,说有话要跟我说,说我的画里有大问题,我于是好奇地把他请进我的窑洞,深夜的魏塔就这样让两个固执的人挤到了一起。我们咧嘴大声说话,好像全人类的艺术史都被我们捧在掌心里。说到底他是想说我的画缺少画理,该多学学大师和传统的规律,而我想告诉他的是,大师不比一个普通人的感受强,梵谷不比一个平凡的母亲伟大,他是被大师的画理愚钝了脑筋。画画是要横冲直撞撞出来的。要跟上时代,直奔生活,直接开画。我认真地看他,他激动的时候说不出多少话,手会用力地比划。我心想:小弟弟,你说得那么多,到底画出哪些画了呢?快别不自量力吧。

也许是我激怒了他的自尊心,也许是陕北鲜活的生灵唤起了他绘画的欲望,从那晚起他就整天跟在我和老蒋屁股后面,一起出动,早上画牛驴,白天画风景,晚上画人物,回家数着谁身上被跳蚤咬的包多。为了把老蒋画像,他每晚把老蒋关在他的房间里,不是让他坐着就是让他躺着,变换姿势轮番轰炸,最后还真弄出几幅看得顺眼的。不过学院的手法加上城里人的体质,面对老乡憨糙古朴的形象还是稍嫌稚嫩。于是他开始渐渐改变自己的画风,学起我和老蒋来。一方水土养一方人,画画也是一样,要想画好陕北人就要像陕北人一样憨一样可爱。还好他先天底子不是那么太精明,是个可以改造成陕北老汉的苗子。小弟,加油吧,这样我们就可以做志同道合的朋友啰!

就这样写生画画,时间过得飞快,有一天晚上村里来了放电影的,我们搬着小凳子过去,边看边画。那天月亮很大,不用手电筒也能找见夜路,我们看完后走在夜路上,越走越远,树影摇荡在路上,像一汪深色的湖泛起了涟漪。在过河的时候,他拉住我的手向我告白,说他第一天来看到我的画就喜欢上我了。那两个小孩蹲着握向日葵的画,令他觉得“莫名其妙的单纯”。而他原先预计自驾游,一路深入西藏,环绕大半个中国,也因为我在这里而改变了计划。不过,谁信啊,老弟(虽说后来知道他比我大一岁),你这样做是想动摇我这个革命大姊的斗志吧!

不过我的心确实波动了,往后的日子里,他回来晚了我会担心,白天起来总要看看他屋里的门帘有没有拉上。他没有因为被拒绝而灰心丧气,反而画得更加起劲,仿佛他那倔强的画笔要和这黄土地一起舞动,要证明给我看,他不是屁屁的文艺小青年而是要做个有担当的大画家。

有天早上,他拿了一根苍蝇拍给我看,上面停着一个四不像的小怪物,像是半蛾半虫,像是雌雄同体。它尾部粗壮得像男人的那一根,往前来回抽送教人难为情。赖嘟嘟的身上,还顶着一坨亮丽的红黑色毛团,就像蠢蠢欲动地在等着交配。我们看着这小怪物看得入神。过了好一阵子,这小怪物累了,停止了挣扎。它的黑色尾毛像烧焦过了显得疲惫。我们估计它活不久了,既不能飞也不能爬,就把它放在屋里的墙角。谁知就在这令人屏息的沉默中,它又抽送了一次。这次,它冲破了翅膀,头从身上的“王”字冒出了。它奋力抬起了它的前身。于是,它的翅膀拍扑了。终于它飞起了。

在此之前,我没有这么深入地接触过一个人。来魏塔,是要用我的眼光,挖掘魏塔新的一面。然而他的到来,却给了我一个新的眼光。这几年来,我熟知了陕北的大小事,但是不是也有一些东西,阻隔在我的视线之外呢?

小怪物完成了蜕变,从奇怪变成奇迹。我和他,则一同目睹了一个新生命的诞生。在这样一个特别的时间点,老天安排了这个人与我相遇。他就是小刘,叫刘木童,和我一样有股傻劲,我们原本是迷茫又苦苦追寻理想的年轻人。成为伙伴后,我们一起创作,一起帮老乡拍照,帮他们修冰箱,换洗衣机,走到他们的炕头上,一一聆听他们的故事。我们都爱这片土地,难说我们不会一起蜕变,然后展翅高飞。(节录完)

@

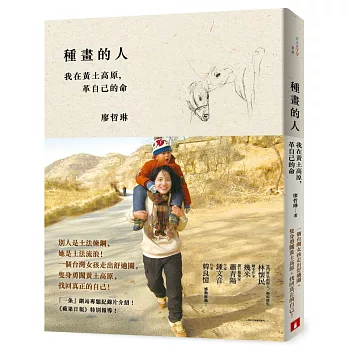

──节录自《种画的人:我在黄土高原,革自己的命》/皇冠文化

责任编辑:李梅

驴(fotolia)

驴(fotolia)