四十回眸

口述/高智晟 文/易帆、郭若

过年

过大年在农村地区具有特别的意义。过大年是中国农村最大的节日,也是最被农村居民看重的节日。过大年之所以为农村居民所看重,是因为在新年,农村居民可以吃上一年里吃不上的好饭菜,穿上一年里舍不得穿的好衣服。

农家人有时一年里不曾见面的亲戚也会在这个期间你来我往,家境较好人家的小孩还可以有压岁钱及较多的鞭炮之类的获得。

迄今为止,我印象中最为刻骨铭心的过年是父亲去逝后的第一个新年,直至今天,我一生的任何时候都能理解在那样的年月对过大年屈指、期盼心情的急切!但今天的我,是不完全理解那时过大年时我和弟弟们对花炮钟爱的强烈心理。父亲去逝后的第一个大年,我们因不像别的同龄孩子一样能有装在兜里的花炮而偷偷流泪,也因没有鞭炮而远离同村同龄孩子们玩耍的群体。

另一个远离同龄孩子玩耍群体的原因是从我记事以来,当然包括有父亲的新年里,我们家的孩子过年从未有过能换件新衣裳的荣耀,而让幼小的我们忘不掉及难过的是,同村同龄孩子过年穿上新衣裳是无一例外的规律。那时的心理也很有意思,我们常常远远窥视着别的穿着新衣裳在玩耍的孩子群体,心里竟想着他们中间的一位或者是几位也没有换上新衣裳该多好啊!但这种“理想”的场景是从未出现过的。

父亲去世半年后,我们一家被时间裹胁着,拖入了没有父亲后的第一个大年。与往年过年前的心情截然不同的是,在我们的心里第一次出现了怕大年来临的心态!

当时,随着大年的临近,一种全家都能感觉到的沉闷压抑气氛笼罩在每个人的心头,尽管当时我才十多岁,但仍是这种压抑的具体承受者。记得还有四天就是大年,家中仍未置办一分钱的年货,家中也没有可供置办年货的一分钱,家中更没有价值一分钱的可被当作年货来支使的什物。其时父亲才去逝六个月,母亲的精神、心理仍处在茫然失措的状态中,这期间母亲也没有顾得上去刻意掩饰她的茫然及失措。

腊月二十七,母亲红肿着眼睛叫我跟她出一趟门,全家谁也未敢问母亲要到什么地方去。我被母亲拉着手离开家时,我还一步一回头地看着哥哥他们的表情。那是我第一次走出家门最远的地方,母亲一路未发一言地拉着我的手走了三个小时,来到了距我家二十多里地的一个叫西山的村子。进了那个村,母亲告诉我,这里有她的一个姑姑(我的老姑),是个盲人,并说:“你父亲今年刚走,妈妈实在是走投无路,来这里是看能不能和你老姑借东西把年过了。”

可这一趟我们母子俩等于跑了空,老姑是个盲人,一个儿子还是收养来的,家中穷得与我们不相上下。我们在老姑家喝了一顿稀饭后准备离开时,老姑的盲眼里流出了泪水!她用手在母亲的脸上、头上抚摸着,最后摸索着从另一孔窑洞里舀出来一碗黄豆芽,包起来给了母亲。

返回的路上,我们走得特别慢,我能感到母亲在思考着什么,走了一半路天就黑啦。当我们走到离家还有两公里的河沟里时,母亲坐在一块大石头上像孩子般地呜咽起来,我感到母亲握着我的手抖得非常厉害,手上的汗水湿淋淋的。母亲哭了好一阵子后,停止了哭,用衣襟擦拭自己的泪眼、脸,然后用手抚摸了两次我的头后,又用手擦掉我的眼泪。

“唉,观音娘娘求你保祐我的这些可怜的、没爹的孩子吧!润慧(我的乳名),你爹刚没了(去世),妈妈是被打懵了,你放心,妈妈不会老是这样的,过完年就会好起来的。”母亲带着哭腔说。

当我和妈妈回到家时,全家正焦急地等待着我们的归来。天无绝人之路,四天后的大年三十夜里,我们吃上了叔父送来的一斤多猪肉,大年初一我们吃上了以萝卜丝为主,掺和着一点叔父送来的肉的饺子。

从那个大年开始,我的坚毅、坚韧的母亲形象清晰起来。持续了许久的悲痛,被明显的坚毅、对我们爱的坚韧及责任所摧抑,成熟了的母亲将我们带向了成熟。

二○○六年一月大年初一于陕北在母亲的窑洞里

一把旧铜瓢

“有朝一日能吃饱肚子”是父亲一生未了的夙愿!

一九七五年,我们在没有了父亲的同时,也没有了任何可供再变卖的什物,原本一贫如洗的家因此变得负债累累,在母亲的世界里犹如天塌地陷般。

当父亲入土后,三十八岁的母亲背负着巨大的悲痛,有些不知所措地开始拉扯着我们兄弟姐妹七人进入了她生命历程中最为艰难的阶段。我们的记忆中,早晨天亮起床时,母亲睡的铺位总是空着的,起早贪黑地劳作可能被那时的母亲认准是可能让全家活下去的唯一有效途径!晚上总是在伸手不见五指时才能盼到母亲回家,我印象最深的是,母亲每至晚上劳作回来,总要规律地坐在我家的门坎上歇好一会儿,每每这时母亲总是一言不发,我们都知道那是母亲劳作了一天太累所致,坐一会儿后,她总是缓慢地站起来,拖着疲惫的身子开始做饭。

父亲刚去逝的半年里,母亲的感情心理是极度的脆弱。我印象中母亲坚强起来是始于父亲去世满一年后。在父亲刚去世的半年里,母亲的呜咽、哀嚎会在任何时间、任何场所发生,一种撕心裂肺的哀嚎常常随时爆发——在做饭的过程中,在吃饭的过程中,在劳作的过程中。我的记忆中,母亲的哀嚎一般会迅速引发全家人的嚎啕,一般都会有邻居的婶娘、叔父来劝止,那时我虽然年龄较小,但每每看着悲痛中的母亲,我的心里是非常痛苦的。

记得有一次是夏天的中午,我跟着母亲去井上挑水,我们村的水井坐落在悬崖中间,一条仅能行走一人的小道通往水井,人们去挑水时必须带着舀水的瓢,将石缝里渗出的水舀到水桶里。那天正值中午,炽热的太阳晒得满世界闪着耀眼的白光,山里的中午死一般地寂静。母亲舀满了水桶后挂在外面的铜瓢突然脱落,水井沿下是七十度左右的乱石坡,铜瓢滚经乱石坡时与乱石擦击发出异常刺耳的声响。这是一把不知始于祖上哪一代人用的铜瓢。

母亲呆呆地站在那里哭出了声,绝望地看着继续快速向下滚落的铜瓢,在附近地里干活的大哥显然以为母亲出事了,呜咽着跑了过来。母亲哭着对着跑过来的大哥说:“礼义(大哥的乳名)这可怎么办呀!妈妈把铜瓢给摔下去啦!”大哥扑过去拉住母亲大哭,哭完后母亲要下去寻回那把铜瓢,大哥争着要去,母亲执意不同意,最后母亲花了一个多小时寻回了那把已在刚才滚落时摩擦得澄亮发光的铜瓢。

一把旧铜瓢,时价不值两元人民币,这样的经历让今天的人听来可能会觉得我们是小题大作,可在那年月,在我们这样的家庭,又是在母亲生命最为特殊的那个时期,一把旧铜瓢,母子几个人惊心动魄数小时。

二十多年过去啦,那把旧铜瓢脱落擦过乱石时发出的刺耳声,母亲绝望的哭嚎声,至今音犹在耳。

半把炒黄豆

回到了母亲生我养我的地方,窑洞里、院落中、山道上,目及之处记忆所至,脑海里母亲的身影、母亲的形象及音容笑貌无处不至。

我出生的窑洞前几年被母亲送了人,现在被别人占居着。我们兄弟姐妹都诞生在同一孔窑洞里,母亲就是在这孔窑洞里将我们兄弟姐妹养大。窑洞里的土炕上一般睡上四个人时比较宽敞,睡五个人即比较拥挤,父亲在世时我们的炕上要睡九个人。从我记事时起,我是和四弟与父亲同睡一个被窝,直至后来父亲去世前被抬到县医院时止。全家中没有一个人能享受到单独盖一块被子睡觉的待遇。

我的记忆中,每到晚上该睡觉时,父母总是像现场调度员一样安排、调整、平衡着每个人的需要,按母亲后来经常当作笑话说的那样:“每晚能让你们停息下来,我就冒出一身汗。”母亲就是这样在睡前都得冒出一身汗的艰难困境中将我们养大,并将我们一个个送出了家门。

我出生的窑洞外面院落前有一条小道通向外面的世界。上中学的三年里,母亲天天不变地在我上学必经的这条小道上目送我上学,晚上又定会站在这条小道上等我放学回家。严寒酷暑,风中雨里无有例外。记得有一次晚上我从学校回来,母亲像往常一样站在小道上等我,母亲每次听到我从山路上跑下来的脚步声时,百分之百的要喊一声我的乳名,那次也不例外。但在往日,母亲听到了我的应声后会赶紧先回家给我热饭吃,但那天有点反常,母亲不像往日那样自己先走回家,她一直等至我走到她跟前时,也未往前走。

我感到气氛有些不同寻常,我喊了一声“妈”,母亲过来用手在我的脸上抚摸了一下,然后说:“润慧,你听妈妈给你说,咱家现在一颗口粮都没了,今天我带你四弟去下洼(一个村名)村亲亲(方言:亲戚)家借也没借上,今黑夜(方言:今晚)妈妈没办法让你们能吃上饭,妈妈明天肯定有办法,今黑夜就早点睡觉吧!”然后拉着我的手回了家。

那天夜里,我悄悄地哭了许久,枕头被哭湿了一大片,不是因为我肚子饿,父亲早逝后我们较早地懂得了母亲的艰辛,我知道一大群孩子今夜吃不上饭母亲的心里会有多苦,更何况明天天亮后这一大群孩子还得活下去,口粮从何而来?那天夜里,我听到母亲许久都没有入睡。

第二天天不亮,母亲照例叫醒我去上学,送我至那条小道上时,母亲拉着我的手,将半把炒黄豆放在我的手上,从母亲手上接过来的炒黄豆有些潮湿,从黄豆上带着的温度判断,这半把炒黄豆在母亲的手里是被攥了不短的时间!由于天还很黑,我看不见母亲的脸,我的眼泪像断线的珠子一样滚下,我坚持要把这半把炒黄豆中的一半留给母亲,让母亲给同样饿着肚子的弟弟妹妹吃,母亲不同意,我不走,我哭出了声,坚持我的要求,母亲始终未哭,坚决地将我推向了上学的路。

那天天黑我回到村里,仍站在小道上的母亲喊完我的名字后匆匆回家,我知道母亲借到了度命的口粮。

二十八年过去啦,这一幕从未在我的记忆里模糊过。

二○○六年一月二十六日于母亲的窑洞里

我的平民母亲

二○○五年三月六日下午十六时二十四分,我的母亲离开了这个她异常深爱着的人世,我们兄弟姊妹七人结束了有母亲的时代,没有母亲的时代开始啦!

母亲生命的最后时刻,我为了一群与她老人家年纪相当的、已上访了十年之久的老人提供法律帮助刚刚回京,接到四弟打来的电话,一种不祥使我失措。电话里传来了四十岁弟弟的嚎啕声,巨大的悲痛及揪心的绝望淹没了周围的一切存在,我不清楚我哭倒在一个医院大厅里的过程,我感觉到了我的脸贴在地面上的冰凉。当被妻子及岳母扶起时,我发现我的面部已大部分麻木无觉,脑部缺氧致眼前昏暗状。呜咽中回到家里;呜咽中完成了准备连夜回家的过程。

天黑,我驾车开始了千里之行,同我一起上路的还有绝望、悲情和茫然。

平时五个小时的路程,被昏昏兮兮的我用去了八个多小时,路异常的漫长。在太原市大姐家歇一小时后,我们又开始了苦旅……!

每次回到那个至今贫穷却让我永远魂牵梦萦的小山村时,来接我的人群中第一次没有了母亲,而且是永远的没有了母亲。全家人嚎啕动天。看到已盖得严实的棺材,我的悲情无以自禁。我在院子里跪倒爬行至前,匍匐在母亲的棺材下,揪心的绝望及深彻心底的悲情再次至极限……

父亲遗愿成了母亲目标

六十七岁的母亲永远地离开我们,在母亲六十七年的人生生涯中,有六十年的时间是在贫穷及磨难中熬过。

母亲六岁时丧父,八岁起作童养媳。母亲一生无数次给我们子女讲述她作童养媳期间所经受的苦难,那种让她老人家终生刻骨铭心的苦难故事一生都没有讲述完,尽管母亲做童养媳的时间是四年(母亲十二岁那年,偷偷的跑回了外祖母家)。

十五岁时,母亲随改嫁的外祖母来到她后来生活了五十二年的小山村。母亲生活了五十二年的小山村后来仅有两百余口人,这个小山村当时的规模是可想而知的。

十六岁时,母亲嫁给了我的父亲,按三姨讲述的是,当时父亲家是一贫如洗。这个从贫穷开始的婚姻存在了二十二年。

二十二年一如初始,至终未变的就是贫穷。按三姨的讲述,这个从贫穷开始,最后在极度贫穷状态下结束的婚姻,大部分时间里父亲、母亲是“贫穷地幸福着”。

十七岁时母亲生下了大哥。母亲二十五岁时,四十一岁的外祖母病故,其时我刚刚出生才四十天。在我们有记忆的时间里,每每谈及外祖母,母亲常常泪水洗面,对外祖母的思念之情令人甚是感慨!

母亲三十八岁时,四十一岁的父亲患癌症逝去。父亲的逝去,给母亲及全家带来的悲痛情势用我手中的这支笔根本无法将之穷尽。

父亲一生的夙愿是有朝一日能吃饱肚子,这个至死未能实现的愿望在父亲亡故后发生了改变,即一家人从父亲在世时“吃饱肚子”的愿望,变成了母亲“让全家人活下去”的目标。父亲去世前的悲惨经历,极致地增大了母亲此后维持让全家活下去之目标的难度。

为给父亲看病,家中已没有了可供人拿去变卖的任何什物,孩子身上的血也到了不能再抽的边缘!大哥身上的血被抽得不能正常行走,而其时大哥是一家中唯一具有劳动能力者!当已咽气的父亲躺在家中的地上时,撕心裂肺的悲痛并不是当时母亲及全家人痛苦的全部。父亲被抬离县医院时,留下了在当时是天文数字的债务,而当时全家,具体地说是母亲,面对这些债务的偿还,有如我们面对已没有了生命的父亲一样,是茫然及无奈。

面对已躺在地上的父亲因无钱置办棺材而无法入土之痛,更令可怜的母亲绝望至呼天喊地。另一个在当时的现实局面是,有一大群饥肠辘辘的孩子,无一粒稻粮可供下炊。唯一具有劳动能力(而不是劳动技术)的大哥,因给父亲输血量多,且全无使身体恢复健康所需的营养条件,而成了一个勉强的能生活自理者。母亲和她的那一群孩子当时身临山穷水尽之境地。

父亲的“成功”入土,随之而来的是全家历时十年的生存保卫战。母亲是这场战役的灵魂般的指挥者,又是这场令人身心疲惫战役中具体任务最为繁重的战士。为了让她的孩子能活下去,母亲开始了没有白天黑夜的劳作。白天在黄土地里劳作的过程中,人们时常能听到母亲劳作过程中发出的让任何闻者潸然泪下的哀嚎声。傍晚回到家里,仅完成让她的一大群孩子吃上饭及上炕入睡过程的劳作量,即足让一个精力充沛者累得直不起腰来!而劳作了一天的母亲每天还必须面对这个过程。

一九七五年的六月二十二日,在众人的帮扶下,父亲获得了一口价值四十元人民币的棺材。身体高大的父亲佝偻着背活了四十一年,他的遗体被屈蹴着放入那口赊来的棺材里,解决了父亲的入土之难。

自古言:“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。”似乎“柳暗花明”规律性地成了每一“山穷水尽”后的必然归宿,母亲没有这种幸运。山穷水尽,在父亲亡故后的二十年里,是母亲一直面对的局面。

当她的孩子全部入睡后,昏暗的煤油灯下,母亲开始有时是彻夜的纺棉线活,这些在黑夜里从不间断的纺棉线活,是全部孩子有衣穿的保证。夜深人静时,偶尔从睡梦中醒来,常常能听到嗡嗡的纺车声,间中伴有母亲低沉的悲哭声。不到半年的时间,母亲已骨瘦如柴。母亲不分昼夜的劳作并没有有效提供孩子生存下去所需要的东西,没有创造保障全家人能活下来的条件。尽可能减轻母亲沉重的负担成了全部孩子的自发选择。

但祸不单行,身体极度虚弱的大哥在父亲去世快一年之际病得不省人事,在一个漆黑的半夜里,在母亲无助的哀嚎声中,大哥从家中被送到县里医院,又一轮雪上加霜的灾难已实实在在袭来。本已弱不经风的一家人再次进入极端困顿的境地。母亲瘦弱的身体再次顶住了命运之神的恣意肆虐。母亲坚定地拒绝了任何劝其改嫁以解脱自己灾难人生的好意。母亲坚定地告诉任何劝说者,将这些没有了父亲的孩子抚养成人将是她一生不变的愿望。母亲坚定地做到了这一点。

三万六千里 中学走读生活

母亲是个有远见的人,她的远见是我们子女今天价值的全部基础。母亲决定让我大哥及姐姐之外的其他孩子上学,当时的这个决定近乎天方夜谭。但二哥以下,后来我们都读完初中。接受完初中教育的经历,成为改变我们子女个人人生命运必不可少的条件。尽管已懂事的二哥因心疼母亲坚决拒绝上学,但母亲的这个决定是不容商量的,二哥在极度贫穷的家境中读完了初中,这对他未来参军及后来的发展极具意义。对于我的学习,是所有孩子中母亲花费心血最多的。我小学基本上是处于一种自学状态,经济困难不是造成这种局面的唯一原因。

从父亲去世的第二年起,全家每年前半年里的生存条件,是由我和十岁的弟弟以起早贪黑挖药材来保证。每个白天,我和弟弟冒着酷暑及诸多危险去挖药材,伸手不见五指时,饿得直不起腰的我和弟弟回到家里,喝上一肚子毫无任何营养的稀饭倒地入睡。而母亲则开始了她的另一种劳作,即几近彻夜地,将我和弟弟挖回家的药材逐根用杆面杖碾压然后抽去根筋,再逐根摆好,以便天亮后晾晒。

这种由我、弟弟及母亲三人形成的挖药材、以换取红高粱度命的机制一直延续至一九七七年。不变的公式是,每十天一个集市,十天里挖回并已晒干的药材基本上均为十斤以上,但最多未超过十一斤,每斤一元二角,可得到十二元以上的现钱。带着壳的红高粱一斤二角五分钱,每次卖完药材的第一件事就是将其中的十元钱换成四十斤红高粱,这是未来十天里全家的全部口粮,每次余下二元左右的钱用以食用盐、灯用煤油等花费。

当秋季不能挖药材时,母亲又指导我们去拾捡农业社秋收后散落在田地、路旁的粮食颗粒。这种拾捡谷粮的时间一般需要近两个月,在这段时间里,我们兄妹的拾捡,能够让一年中无粮的时间减少两个月。

西北黄土高原的冬季,严冬规律般地与强韧的西北风结伴而至。在别人家的孩子足不出户时,我们每天满山遍野地去拾柴禾,因我们没有钱去买碳烧。贫穷、恶劣的自然环境及母亲的坚忍,培育出了那些年我们能成功活下来的运行机制。至一九七七年下半年,我自己进入了历时三年的另一种规律,母亲决定供我去读初中。

坐在母亲的棺材前追忆那三年的初中读书生涯,唤起了我心中无尽的痛,母亲用坚忍、耐劳、超乎想像的责任心保障我走完了三年的初中读书生涯。

我就读的古城中学在距我家十里的高山上,当时我年龄小,走完十里路需近一个半小时。由于住校就读每天需要交八分钱的伙食费,母亲鼓励我走读,据此开始了越时三年的、行程三万六千里的走读生涯。

三年里,母亲实际上没有睡过一夜好觉,我每天天亮时必须赶到学校,路途所需一个半小时,起床、吃饭到出门的过程需一个小时,亦即,在三年里,每一个夜晚的时间都要被切掉两个半小时,而这两个半小时不能睡觉的时间,也只是我起床后耗掉的时间,母亲被耗掉的睡眠时间远不止之。

当时全村没有一个钟、一只表,夜晚掌握时间的方式仍为不知始于什么时间的延续做法——看天象。在我睡梦中,母亲一个晚上要出门几次看星星,以判断时间,这已成了一种生活状态。阴天夜里,母亲根本不敢睡觉,凭着感觉以判断时间,三年里风雨无阻。母亲的责任心及牺牲保证了我三年里从未有过一次迟到,更无旷课现象发生。

我以我的方式回报着母亲。三年里,我将所有可供利用的时间都用在学习上,读书、学习成了三年里的一种生活状态。我利用一切时间、想尽一切办法读书。当年我用劳动换他人小说、刊物来读的故事成为人们至今笑谈的素材。

我的学习成绩,在全班五十多名同学里从未排在前三名以外(当然我的调皮名次亦排在全校前列)。虽然我后来考上全县重点高中,但因贫穷而辍学,但这三年的读书生涯,为我一生的价值奠定了最重要的基础。

这三年的中学生涯,在我一生中的作用无以替代,它为我后来多年的自学提供了诸多条件、方法及可能。三年的学习生涯及其价值,是母亲和我共同完成及创造的。

母亲的道德力量

母亲是个有道德力量的人,母亲的道德力量、价值并不取决于我的认识及我手中的这支笔。但无论如何,我的这支笔是无法穷尽母亲在道德方面所积累的厚重底蕴。

母亲身体力行让我们子女明白:任何不劳而获的作法都是不能接受的。饥饿的我们,任何偷吃他人瓜果的行为,都将受到母亲严厉的惩罚,以致幼小的我们是路不敢拾遗。

母亲对奶奶的孝顺远近闻名,相比之下,奶奶在我们记忆中的形象则较为糟糕。我们记忆中的奶奶,不骂母亲的时间只有三种情形,即:吃饭、睡觉及我母亲不在家里时。每每在背地里,母亲常常委屈地流泪,她告诉我们,奶奶的一生极为坎坷,早年丧夫、老年丧子,非常的不易,奶奶的世界里只有咱们这家人,骂别人又不能,骂咱们若能解解可怜老人的烦闷,容忍一下没有什么。

在我们的记忆里,母亲经常被骂得泪流满面。在全家限量分饭时,奶奶不在此限中。常常正挨骂的母亲捞了第一碗稠稀饭给奶奶后,剩下的饭与水唯一的区别只是颜色。

在寒冷的冬季早晨,我们窑里的水缸常结着冰,而奶奶的窑里则被烧得暖烘烘的,以至我们都争着陪奶奶睡。每遇集市,母亲总要给年老的奶奶设法买点儿吃的。在我的记忆中,每每这样的过程都很神秘,所有的孩子都被严厉禁止踏近奶奶房门口半步。当这种禁止被解除时,究竟是什么好吃的,只能是我们好奇的猜想。

母亲经历六十年的贫苦生涯,这并未影响她对其他穷人的扶助。穷人众多是最大的且是最持久的中国特色,那年月更甚。出来讨吃要饭的是穷人,未出来讨吃要饭的也是穷人,穷人之间的互济尤显重要。母亲作为那个时期未出去讨吃要饭的穷人,对那些出来讨吃要饭的穷人的帮助在当地是老幼尽知。到了冬季,不管来自天南地北、不管来者姓甚名谁、人数多寡,母亲都不厌其烦地将这些被迫出来讨吃要饭的穷人张罗到我们家里,白天为他们提供歇脚点,夜晚为他们提供睡觉的地方,人多时,我家一孔窑洞里住着十几个人。

黄土高原的冬夜,严寒及劲风让穷人胆寒,我们的穷宅也不特别暖和,但却能有效阻却严寒及劲风。年复一年,母亲为多少穷人在严冬里提供过避寒帮助,连母亲自己都说不清,只记得只要我们村子里来了穷人,村里的人总会不约而同地告诉来者,让他(她)们来找我的母亲。二十多年后,我成了在弱势阶层颇具声名的律师,常有拄着拐杖、坐着轮椅、无交费能力者被其他热心的律师同行带到我的办公室时,我总能想起母亲扶助穷人的情景,我每每会心一笑。当今天想到之时,我的泪水已若热泉涌,母亲已躺在我面前的棺材中。

母亲的扶助穷人之举,最令我记忆犹新的有其中两次。一次是一个寒风刺骨的隆冬夜,有一群要饭讨吃的穷人钻进一孔破窑洞,已入睡的母亲得知后,又起来带着我们去找那些跟我们一样穷的人。至今我记得特别清楚,当我们随母亲来到那孔破窑洞前时,窑洞口显然已被里面的人用麦梗、谷草封住。母亲拨开了那些柴草,眼前的景色让人心酸,借着寒月光,八位不同年龄的男女老幼紧紧挤在一起。母亲说明了来意。

在母亲拨开柴草时显然受到惊吓的那群穷人都不说话,看了我们一会儿后他们又互看,母亲用语言赢得了他们的信任,一群穷人(当然包括我们)当天夜里挤到了我们的家里,炕上、地上全都是人。

另一件事是:有一年夏季的一天,一名讨饭的母亲带着孩子到了我家,恰逢我家仓中无一粒粮米,根本没有条件援助来者,讨饭者失望地带着孩子准备离开,母亲让她们在我家等一等,过了一阵子,母亲手捧着两个还未完全长熟的玉米回来。母亲是跑到了自留地里掰了两个玉米棒以接济来者。

母亲一生敬天行善,对佛信服的虔诚状令人感泣。我当了律师的第一年,母亲迅速摆脱了贫穷。脱离了贫穷后的母亲已是儿成女就,敬信佛以及行善,成了母亲精神生活的重要内容,对此,我尽可能的以物质支援。

我常常为母亲信服佛事以及行善之举,感动得热泪涟涟。前几年,盗墓贼常常在行窃后,将无辜的、无主坟者的遗骨扔得漫山遍野,母亲不遗余力,自己掏钱置办木匣子将之掩埋。逢年过节,从未忘了嘱咐一群孙男、孙女去给“他们”烧纸。

摆脱了贫穷后的母亲并未忘了对穷人济助。近几年,每年新年回家(包括刚刚过去的母亲生命中最后一个新年节里),常有一些我们兄妹不认识的人拖儿带女到我家来吃饭。这些人规律地“衣衫褴褛”。每每向母亲问及(来人是谁),她老人家均笑答曰:“是咱家的亲戚。”

今年新年的一天,一位瘦弱的父亲带着两个孩子来到我家,躺在炕上的母亲吃力地告诉我,这是你们的姑表亲,并吩咐大嫂、大姐给做饭(我们全家刚吃完饭收拾停当)款待,并特别交代我们,一定要让大人、孩子都吃好、吃饱。听到两个孩子咳嗽不止,母亲让姐姐和我掏钱给那两个孩子看病。后来四弟告诉我,那是邻村讨饭吃的穷人,母亲将他们认作亲戚,所以逢年过节必来母亲家。

当时四弟笑着告诉我,母亲的这种亲戚有很多。同村两个丧父的穷孩子一家,从他们丧父后不久,即成了我们家名实相符的亲戚,我一直定期资助她们学费。逢年过节,我们像一家人一样在一起。母亲的后事处理过程中,她们像母亲的孩子一样尽着孝道,令人几多感慨、几多心碎。

我们兄弟姊妹七人的一切,是母亲的精神核心内容,即使在她生命的最后。弥留之际,她仍反复重复着我们所有孩子、孙子、孙女的名字,重复的次数无以估数,直至咽气。每每想到此,我们心底的痛无法言表。在人生的最后几个月里,母亲对我们这些人关爱的细微程度,常常感动得我们泪水汩汩。

人世间若要票决最伟大的母亲,每个母亲都会获得与自己子女数量相同的得票。

我的母亲是最伟大的,这绝不是因为这篇文章是由我来完成。

我的母亲顶天立地,我每每这样说时总是底气十足。母亲是个平凡的人,这绝不影响她拥有的伟大品格。母亲的伟大品格持久地体现在她日常细小的行为之中。其一生在相当长的时间里身处逆境,但长久处于逆境中的母亲却从未对其他同样处于逆境中的人间断过帮助。

一生贫穷的母亲济困助危(写到此我泪水热面),她以宽广的襟怀度世行事。她伟大的品格持久地影响着我们,母亲一生绝大多数时间里是个贫穷者,但她却给了我们无尽的精神财富。在这几天里,全家人在泪水中,对母亲伟大品行的追忆持久不辍,更令我们感觉到纵肝脑涂地亦无以回报母爱之一二。

母亲是一本书,虽然母亲一字不识。对母亲伟大品行的追忆使我痛苦地幸福着。一篇文章、一百篇文章亦无法承载对我平凡母亲的追忆,但我无论如何也得写点东西,以表达我对伟大母亲的思念。

写这篇文章的结尾时,我独自驾车来到一个叫王家川的山村,我寻找到了我的母亲出生的那孔窑洞……

母亲是神灵——是我们心中永远的神灵。

我们已失去了母亲,我们已永远地失去了母亲,这是我们永远的痛。

瘦弱的母亲坚忍且成功地承载了人生中任何需她承担的重负,而我们却无以承受没有了母亲的巨痛!

二○○五年三月十一日于母亲灵柩前◇ @

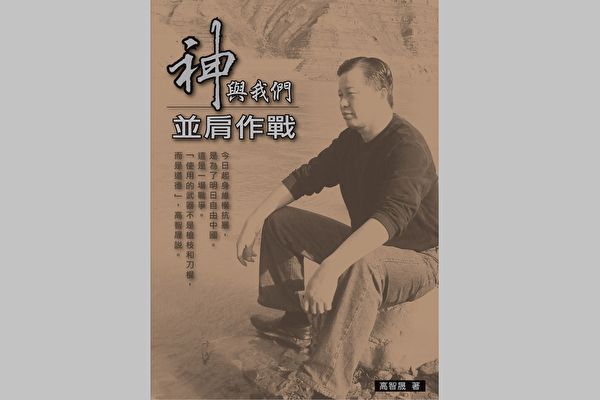

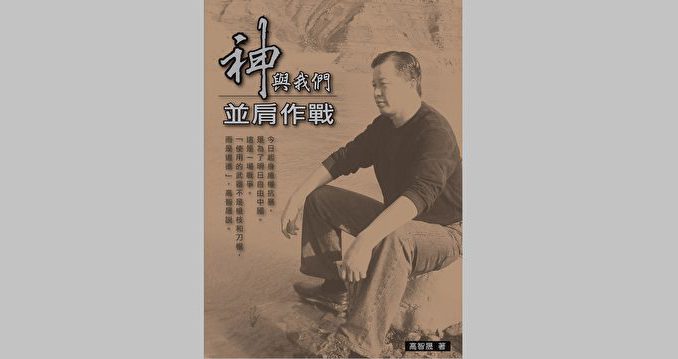

选自《神与我们并肩作战》/博大出版http://broadpressinc.com/

责任编辑:李昀