口述/高智晟 文/易帆、郭若

从陕北农娃到“十大律师”从满山遍野寻挖药材的男孩到像牲口一样干活的煤窑童工,从为了混口饭吃参军的士兵到走街串巷的菜贩,从一个陕北的农家娃到赫赫有名的“十大杰出律师”之一,这一路走来,有多少个人奋斗,多少上天眷顾,谁都说不清,但可以肯定的是,正是因为经历过那些饥寒和奴役,欺压和屈辱,因为拥有那些浓浓的亲情和来自素不相识的人的关爱,于是有了后来一宗宗惊动全中国的中国公民维权案,有了为受迫害法轮功学员愤然上书的“致全国人大的公开信”,有了全球风起云涌的维权绝食接力运动,也有了许许多多有声有色、有喜有悲的失败和成功。

二○○五年的第一天,当北京的高智晟律师回顾他身后四十年的岁月时,充满感触地说“上天待我不薄。对此我常常心存感激!”

什么时候才能吃一顿饱饭

一九六四年我出生在陕北农村。那是中国人普遍贫穷的时代,我们在这普遍贫穷的环境里又是属于最穷的。记忆中的父亲常常坐在炕头上自言自语“什么时候才能吃一顿饱饭?”我十岁那年父亲去世了。父亲在医院那段时间我们已经倾家荡产。他走的时候家里欠了医院八十块钱,连尸体都领不出来。

那年代八十块钱很值钱,对我们家更是天文数字。记得当时一个姓马的老师的哥哥在公社当书记,是他到医院作了个担保,才让我们把尸体抬回去。

从那以后我们家可以说是山穷水尽。家中七个孩子,老大十七岁,小的才两三岁。我几个哥哥,包括姐姐到了十四、五岁时都到外面去“自谋生路”了,长大后曾经问起母亲为什么这么小的年龄就把我们打发出去,母亲没说什么道理,只是说她了解我们。把我们送出去,也许我们能活下来,如果把我们留在家里,可能都得饿死。

父亲去世的第二年,家里就靠我和弟弟满山遍野挖药材维持生计。那时十天一个市集。这十天挖的药材能让下一个十天有饭吃,下一个十天再为下下一个十天挖药材。就这样我和弟弟整整干了两年。

我十五岁就和弟弟出去打工,在陕西的黄陵煤窑里挖煤。现在每当看到一幕幕血腥的矿难事故,就想起我们当时的情境。现在由于全社会的关注,有关人员在形式上对这种矿难事故多少还有点顾忌和在乎,那时候死个人真的就像死个蚂蚁。

说是“打工”,实际上我和弟弟一分钱没有挣到。开始我们在一个煤窑里挖煤,把一吨煤拉上将近二里半的慢上坡,给一块钱。当地人有能力的雇骡子拉,我们就用人力拉。我们年龄最小,力量最弱,最多的时候一天能拉出来十七吨煤。

在那巷道里只要听到有人大声呵斥或吵嚷,我的心就会发慌,狂跳不止,我就怕他们欺负我弟弟。当时有人要欺负我,我都感到很麻木,无所谓,但他们欺负我弟弟我会揪心得难受。

一天下来,把当天拉煤的数字记在窑洞的墙上是我们兄弟俩最兴奋的时刻。九个月下来整面墙上都记满了数字。可后来的结局证明,这些数字的唯一意义就是让我们当时活了下来。

那次塌方,把我弟弟的腿给砸了,砸得骨头都露出来了。当时我的第一反应就是发疯地在现场找破旧报纸,烧成灰,死命地摁在我弟弟的伤口上。把弟弟从巷道里背出来的时候,头脑里根本没有送医院的意识,只是希望弟弟不用干活,老板给养一段时间。可老板说我们那九个月吃超了,分文不给,把我们赶了出来。

既然是吃得花销远远大于劳动所得,还顺便把我们那床脏得能敲出声音的被子也扣下了。那一幕是很悲惨的,书上经常说旧社会穷人牛马不如,我们那会儿真是牛马不如,可那是一九八○年。

六神无主的我把弟弟背到一个农民废弃的窑洞里,晚上被窑子主人发现了。

他和他婆姨来问:“你们是不是小偷?”

我们不说话,问什么也不答,觉得自己和死去的人没有什么区别了。

那婆姨非常善良,说:“别问了,看来是两个可怜的孩子,就让他们住这吧。”

他们走了不到半小时又折回来,给我们送了点吃的。那是他们的食物,那些东西今天想起来真是连猪都不吃。

男主人非常瘦小。我们正吃的时候,他问我愿不愿意给他干活?我迫不及待的说愿意,只要给我吃的,能把我弟弟养活。

他说:“我们也很穷,你弟弟的饭我们管不起,但你给我干活,我每天付七毛钱。”

当时七毛钱能买到两大袋饼干。我每天去干活,委托主人给弟弟买两袋饼干,送点水。整整一个月,我两头不见太阳——早上天不亮就去干活,晚上回去天已漆黑了。每天晚上回到窑洞,第一件事就是摸到我弟弟,感觉他身上的温度,他均匀的呼吸……

一个月以后,弟弟的腿奇迹般地好了,没有花一分钱的医疗费。穷人的生命力极强。

弟弟好了以后我和他合计,我叫他到西安找二哥,我自己之前给另外一个人修桥打工,他欠我四十三块的工钱,我要留下来要那些钱。

向那个农民预支了十四块钱(我看到他也是向别人借的),我把弟弟送上了车。他在车上,我在车下面,我们兄弟俩大哭。当时心里非常茫然,尤其我,不知道还能不能再见到弟弟,毕竟他那时候只有十五岁。

之后我继续给那农民干活,二十天把工钱抵完后,我又多干了一个星期,给他的窑洞倒土。临了,这个农民抱着我流着泪说:“你是个好孩子。你拿了十四块钱以后完全可以走掉,你要走掉了,我们心里也不会有多少怨恨,可你不但没走,还给我多干了几天活!”

那段时间我也没什么复杂的思想,第一是要把那四十三块钱要回来;第二是想当兵。我的二哥当过三年兵,听说部队上吃得很好,另外我隐隐约约的想过当兵或许能改变自己的命运。

我住的窑洞离要钱的地方相隔四十公里,我平均两三天去一趟,每次总是悻悻而归,最后只好放弃,身无分文地踏上了回家的路。

路漫漫夜长长

我踏上了回家的路。第一天我一口气走了八十里路,到了黄陵县城,一点东西都没吃,肚子饿得很厉害。经过一家食堂的时候,我看到里面的人在炸油条。那时已经是黄历的十一月份,我身上穿着一套破旧的上衣,我把衣服脱下来捧上去说:“我快饿死了,能不能换两根油条?”

一个三十多岁的人两手把我脖子一卡拉出门外,说:“小子,你看看这是什么字,这是他妈的你要饭的地方吗?”

我抬头看去,上面写的是“国营食堂”(一九九六年我回陕北探家的时候专门到那铺子去了一趟。还是一家饭馆,但当年的国营食堂改成私人承包了)。

从饭店里被撵出来,我看到一辆拉煤的军车,一个戴领章帽徽的人从车上走下来。从小就听说解放军如何如何好,我走过去扑通跪在人家面前,抱着他的腿说:“解放军叔叔,我快饿死了,你行行好给我点吃的吧。”我一把鼻涕一把泪地低头乞求,对方没有一点反应。抬头一看,原来街上走过几个漂亮姑娘,解放军叔叔正盯着姑娘看呢,根本没听我说什么。这次要饭也失败了。

晚上我挨到了客运站,这时我的头脑还是清醒的,我必须到车站,跟着车的方向走,才不至于迷失回家的路。我已经死了要饭的心了,饥肠辘辘地躺在车站的门口过道,浑身冻得直哆嗦。

很晚很晚了,听到一个声音问:“娃娃你怎么了?怎么睡在这儿?”

我睁开眼睛对蹲在跟前的老头说:“我快饿死了。”

他叹了一口气,“你跟我走吧。”

老头是个石匠,六十来岁,显然是刚干活回来,口里叼个旱烟锅,手上裂着很多口子。到了他住的地方,他手都没洗就秤了一斤面,给我做了一大碗揪面片。我连面带汤全部给他吃得干干净净。

聊了一会天,我就在老人的铺上睡着了。第二天天亮,老头交给我一张到延安的车票,又塞给我五块钱。我知道他干一天活才挣一块五毛,这一下子就花了他十三块六毛!我那时候也不知道什么礼貌,居然连老人的名字都没问就上路了,现在想起来真后悔。

黄陵到延安那一百多公里坐公车半天功夫就到了。到了延安是下午,我咬咬牙吃了个五分钱的羊皮,另加七个饺子,两分钱一个,一共花了一毛九分。记得父亲去世之前很久,咱们家就没吃过饺子。当天晚上睡在延安车站门口,第二天早上天不亮,听到汽车发动的声音我就醒了,起来就朝老家的方向走。

大概走了二十来里路,天亮了,我看到路边有辆老解放牌,一个驾驶员正站在车保险杠上修车,旁边放一个桶。我那时也不知道车上的人是否要水,提起桶就给人家去找水。

从一里地外的水沟把水往回提的时候我心里还想他会不会要下这桶水?能不能带我一段?那司机头都没抬,把水接过去,倒在水箱里,又把桶递给我。这下我心里高兴极了,又给他提了一趟水。水提回来,车也发起来了,他也不问我到哪去,就说了一个字:“走。”

我颠颠地正准备到人家驾驶室里就座,只听他说:“去去去,后边去。”

后来想起来,那时候我身上的味大得不得了,人家肯定是嫌我脏。不过,管它前边、后边,那时候我人生值得喜悦的事情不多,那是我最喜乐的一次了。

这一截路不得了啊,从延安到绥德至少有二百七十公里,当天晚上就到了。到了绥德离我们家还有九十五公里路,这对我来讲已经是胜利在望了。我没舍得再动用那四块多钱,心想怎么也得把它带回家交给母亲。空着肚子就睡在绥德的长途汽车站。鞋已经没有脚后跟了,我把钱塞在鞋子里面就躺下了。

半夜感觉屁股被人梆梆踢了两脚,踢我的人还直接给了我个名字:“小偷,你在这干嘛?我们是民兵小分队。”

我说:“你看到我在干嘛?”

“你他妈还嘴硬!走!”

小分队把我押到车站警卫室,里面有个老头正就着一个废汽油箱烧炭烤火。他们把我交给那老头,扔下一句“明天再来收拾你”,就继续巡逻去了。

我哭哭啼啼给那老头讲我的经历,我那时也有心计,想用我悲惨的经历打动老头,把我给放了。老头听了半天,站起来,一声不哼,从外边把门一锁,走了。我想他一定是烦我唠叨。没想到过一会他又回来了,从怀里掏出两个大红薯放在炭火上。等红薯烤好了,他把红薯塞我手上,开口说了第一句话:“娃娃,把这红薯吃了。我知道你不是坏人。他们明天要把你带到采石场采石,那是无限期的,什么时候他们高兴才能放你。你快回家,当兵、找你的出路去。大不了他们明天来把我打一顿。”

哎呀,虽然黄陵城里要饭难,但这一路上,好人真不少!

回到家里,亲人久别重逢,免不了一番大哭。那些年咱一家人为了吃上饭各奔东西,家里任何两个人碰面都是哭,先哭一阵子再说话。离别难,相见更难啊!

母亲不同意我当兵。她不同意是有理由的,当年父亲病中要输血,我们付不起那个钱,就在我哥哥、姐姐身上抽。在我大哥身上抽得最多,实际上他的身体已经垮了。父亲去世以后,所有的重担又都落在我大哥一人身上,母亲是心疼大哥。

可我去意已定,我当时冲着哭哭啼啼的母亲喊的一句话,现在想起来都很痛苦。我对母亲说:“你既然没有能力安排我上学,就证明你没有能力安排我的人生,那我就自己安排。”最后,还是母亲让步了。

当兵三年对我的人生影响比较大。首先让我认识到了外面有别于老家、有别于民工群体的世界,多了一个认识问题的角度,或者说,认识问题的过程和氛围和以前不一样了。而我也从最初只是希望能有一口好的吃,到奢望部队能不能安排个工作。然而,那个年代对农村制度性的歧视是公开的、明显的,农村兵从来都是哪儿来还回哪儿去。

终于接到了复原命令。所谓“复原”,就是回老家种地。我是站着听到这个消息的,听到消息后一下子就蹲下了,一蹲下鼻子流了好多血。人在希望突然幻灭时,会引起一些你意想不到的生理反应。

天道酬勤

一九九六年,我们家的生活开始有所改善。我一九九四年自学大专毕业,一九九五年考取了律师资格,一九九六年开业当律师。这两年的变化非常快,迅速扭转了自己的人生和家里的经济环境。母亲最近对别人说她享了七年福。算起来就正是我做律师的七年。母亲苦了一辈子,在她晚年的时候我终于尽了一些力量让她过上了一段好日子。

从部队复原后,我四处打工、推着小车走街串巷卖菜,什么都干,活得狼狈且渺茫,但心里还有一种期待--未来我会好起来的。

一九九一年我卖菜,那时候还没有小塑料袋,很多机关的干部是用报纸包菜,记得那天有个人买我的菜的时候,撕下半张报纸包菜,另一半扔在地上走了。我把他扔下的报纸捡起来,是《法制日报》,上面写着未来十年中国需要十五万名律师,自学法律大专将是考取律师的最佳途径。读完这篇文章之后我心里跃跃欲试:只要每年能考过一门,十四门课程大不了十四年就能拿下了。

那几年我走路在看书,坐公共汽车,也保证是一个手抓着扶手,另一个手在读书。心里总在告诉自己:我在积蓄成功的能量。结果很幸运,头一年我报考三门,三门都过了。十四门课程我两年半全拿了下来,一九九四年获得法律大专文凭。

毕业那天人们很激动,许多人和朋友、家人一起庆祝去了,我心里很平静,因为这不是我的终极目标,我的目标在大专快毕业的时候已经清晰了,就是要考取律师资格。拿到毕业证书我迳直就奔书店。等我把那套《律师资格考试》大致翻完之后已经浑身是汗。

一九九四、九五年考取律师资格只有百分之一的录取率,考生大都是名牌大学毕业的,我一个年届三十、半路出家的泥腿子,成功的概率几乎等于零。

我在书店里徘徊了许久,拿不定主意是否要买下这套价格一百八十七元的书。那时候我们的生活还非常拮据,一百八十七元不是个小数目,更要命的是,拚搏还没开始,失败似乎已经摆在那儿了。翻来覆去考虑的结果,我还是把那套书抱回了家。

律师资格考得异常艰苦。人家说大禹治水三过家门而不入,试前三个月,我和另外四个考生在一家招待所包了间房子,两块钱一晚上,每天学习到早晨五点,用冷水洗把脸就去上班。那时候心情非常亢奋,感觉今年考试只要有一个人成功,那就是我。

我就是未来的律师,应该说那种亢奋状态使我支撑了下来。那一年我考上了。

有些事情现在看上去很具戏剧性。每年律师资格考试之前,律师学会都要请资深律师给应考生讲课。一九九四年的辅导课有五百多人。年轻人喜欢互相攀比,像我这样低学历的考生,很多人根本瞧不起。那天课间休息时大家在那儿玩,我说,“有一个数字大家要是知道的话,可能都不会这么开心了。如果我们新疆考生要和全国水平持平,今年我们这五百人里面只能考上五个人。”

当时就有一个很牛比的,二十来岁的正连级军官冲着我说:“高智晟,就是考上一个也不会有你。”

我那时自尊相当脆弱,非常在乎别人对自己的评价,上去就把人家的衣领揪住问:“你叫什么名字?”

“我叫方晓波(化名)。怎么,你要打架?”

我狠狠地扔给他一句话:“方晓波,明年你就在此地听我讲课。”趁着那家伙惊讶得目瞪口呆,我又加了一句:“记住高智晟这个名字,它会让你记住一生。”

姓方的也不软乎:“好!大伙作证,明年别说他来讲课,只要他能考上,我叫他一辈子老师!”

第二年,我果然登上了给律师资格考生讲课的讲坛,在那五、六百听课的考生当中,果然就有方晓波。

我往讲坛上走的时候喊了一声“方晓波”。

军人嘛,“到!”他刷地就站笔直了。

我说:“你坐下。去年咱俩约定再次在这个教室里共同学习,看来我们都是说话算数的,只不过今年的学习你、我是面对面的。”这事以后,咱俩做了朋友。

那一次的讲课效果很不错。课讲完以后,方晓波上来问我:“高老师,你怎么一下子就到了今天这一步?”

我说:“你小子今年还考不上。你怎么知道那是一下子,而不是两下子或者几下子?”

我说的是事实,对我来说那的确不是“一下子”。

那一年,我经常早早起来,对着麦田,把稻麦当成听课的人给他们讲课。只要有时间我就去推销自己。乌鲁木齐的冬天非常冷,冻得你面部的肌肉都麻木了,每到一家办公大楼,我一定是直奔洗手间。因为那时候我还比较穷,穿得比较单薄。厕所有暖气,我要待在那里面,什么时候对着镜子觉得说话自如了,才走进人家的办公室。

大部分律师推销自己都是标榜自己跟法官如何如何有关系。

我没有这些关系,都是实话实说。我为大学、工厂、企业、部队举办了四十七场免费的法制报告,最多的时候听众有几千人。那些单位后来大都成了我的客户。

包括给考生讲课的机会也是这么争取来的。我设计、打印了讲课效果问卷调查表,然后跑到律师学会作决策的人面前,告诉他们我想给考生讲课。他们很惊讶,问我是谁。我说,去年我是听课的考生,我最知道考生需要什么。你今年给我一个机会,五人听课,如果有五个人在我第一堂课讲完以后说我讲得不好,我站在门口让每个人抽我一巴掌。

我做的所有这些不是因为跟谁打了那场赌,我是以极高的亢奋和热情准备迎接未来在律师领域的搏击。

最被自己感动的是那一年我没有拿过听课单位的一个红包,没有吃过他们的一次“请客”。一方面每作完一场报告我拒绝了至少有五六十元的红包,另一方面每次讲完课坐公车回家,我经常为了节省一毛钱而提前一两个站下车;因为吃不起外面的饭,经常是饿着肚子。这一年,我大规模、多次、高频度地对一个律师所必备的语言艺术、语速和应对各种大场面的从容,进行了砺练、锻炼,考验自己的韧性,也奠定了自己在律师行业中的操守。◇ @

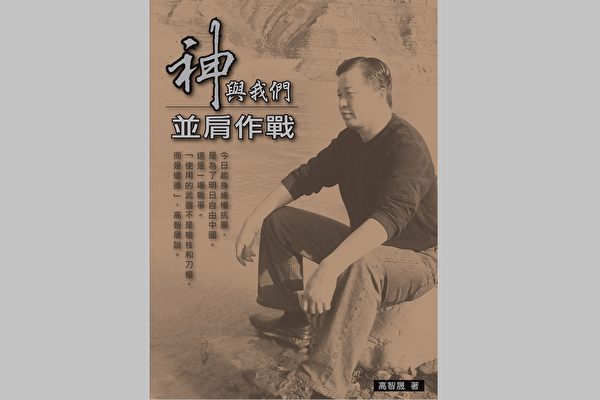

选自《神与我们并肩作战》/博大出版http://broadpressinc.com/

责任编辑:李昀